01

淘汰三类员工?

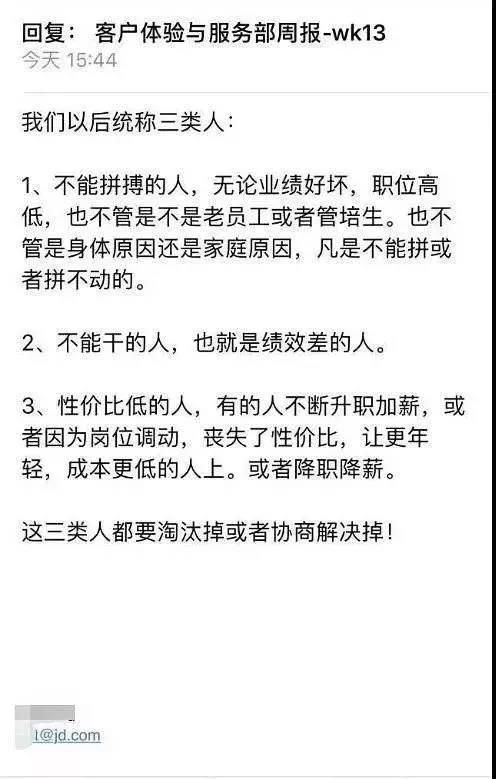

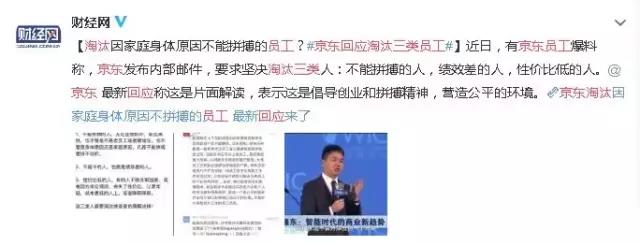

最近微博上一个热门话题“京东回应淘汰3类员工”,引发了诸多讨论。

淘汰哪3类员工?

1、不能拼搏的人,无论业绩好坏,职位高低,也不管是不是老员工或者管培生。也不管是身体原因还是家庭原因,凡是不能拼或者拼不动的。

2、不能干的人,也就是绩效差的人。

3、性价比低的人,有的人不断升职加薪,或者因为岗位调动,丧失了性价比,让更年轻、成本更低的人上,或者降职降薪。

这三类人都要淘汰或者协商解决掉。

消息一出,舆论哗然,犹记得当初东哥也曾信誓旦旦地宣言:“京东的每一个员工都是我兄弟。”

几经波折,如今也早已物是人非。

当然,京东方也很快给出了正面的官方回应,称是断章取义,片面解读。

我们暂且不管这样的理解是否片面,如果真的有企业制定了这三条内容,大概过不了多久,就会被员工骂得狗血临头吧。

毕竟在我看来,除了第二条淘汰掉绩效不好的员工还算说得过去,其他两条,都存在着诸多不合理的地方,甚至称之为强盗思维,也不为过。

02

什么才算拼?

我听过最好的答案是:为了某种重要且切实可行的目标,付出自己的全部精力和时间,最终有所收获的过程。

看好这句话的三个条件:目标,付出,结果。

很多公司都喜欢鼓励员工加班加点,把公司当家,没日没夜地熬。但是,一来没有什么有意义的目标;二来也不知道到底要做成什么结果。只是让员工拼命地去做,做到最后,任务没完成,业绩没上去,忙得要吐血,还落不下一声好。

拼搏和拼命有什么区别?

如果你连续加班一整月,项目搞定,升职加薪,老板对你赞赏有加,这是拼搏。

如果你连续熬夜很长时间,只是完成日常工作,毫无突破,也无成绩,老板对你的态度不温不火,更谈不上升职加薪,而你却因此落了一身的毛病,这就只是拼命。

拼搏是可持续的,而拼命的寿命很短。

不管是不是家庭原因,在一个公司里,很显然的,员工不仅是工作机器,更是一个个活生生的人,是别人的妻子、丈夫、儿女。

他有作为一个好员工的责任,也有承担一个家人的义务。

这几年,我见过太多因为创业而亏欠家人太多的故事。之前看一部纪录片《燃点》,讲述中国第三代创业者的心酸往事,被狠狠地戳中了泪点。

电影中,“新氧”创始人金星在2018年,终于拿到了7000万美元E轮融资,但与之相对应的是,他陪伴家人的时间越来越少。

有一幕镜头,金星回到家里,他的女儿在沙发上跳来跳去,就是不找他,金星不停地问:“为什么不跟爸爸玩?”

他默默地坐在旁边,看着女儿蹦蹦跳跳,仿佛自己就是一个陌生人。

工作不能替代生活,事业也不可能成为家庭的全部。

这是很多创业者和努力工作的人都无法平衡的无奈选择。

如果一家公司公然提出要淘汰那些不能拼搏的人,甚至不管是身体原因还是家庭原因。

换句话说,公司在鼓励员工为了所谓的拼搏,不惜牺牲幸福。

这就是典型的本末倒置。

03

什么才叫“性价比低”?

性价比是什么,最常见的解释,花很少的钱,获得超出预期的回报。

想成为性价比高的员工,你就要努力锻炼,不断提升,直到创造出远远超出你工资的价值。

换句话说,你要拿更少的钱,去干更多的活,还不能有怨言,这才是一个合格的员工。

本质上来看,这根本就不符合企业和员工之间相互平等的原则。

我认识有很多大公司上班的朋友,工资虽然不高,但工作都还算兢兢业业。

在公司努力好几年,就算不能一秒钟几十万,像老板一样分分钟谈下上千万的合同,但公司任何一项业务落地执行,一样离不开这些小人物的努力和付出。

以前大家都幻想可以升职加薪,走上更高的岗位。现在因为性价比的原因,可以想象,很多人甚至都不敢再有这份愿望。

谁知道自己地位一旦上去,就不会成为性价比低的人群?

机会一旦变大,淘汰的风险,也在随之增加。如果工资本来不高,干着不上不下的活就刚好,谁还愿意去冒风险?

可想而知,时间一长,员工的积极性都会慢慢被消耗掉,失去了目标的激励,自然得过且过,不求有功,但求无过,成了名副其实的混日子。

本来挺好的一个激励措施,反而让员工们变得更加束手束脚,不求上进,这才是企业最大的失误。

另一方面,无论是身在哪一个阶层的员工,大都有着自知之明,在企业和老板面前,谁也不敢拍着胸脯说自己一定性价比高。

只要你领着一天的工资,就一定存在着低性价比的风险。只有免费劳动力,才敢说自己绝对物超所值。

但,不拿钱的工作,谁会替你卖命?

04

公司是团队,不是家庭

考核业绩没有问题,淘汰员工也没有问题,但简单粗暴地把员工分为几类,既是不负责任,也是在扰乱军心。

你把公司当成家,但公司却未必就是你最可靠的港湾。

要知道,公司是团队,不是家庭。

团队和家庭最重要的区别就在于,团队的重心永远在目标,而不在个体,成员可以变动,但目标不会变。

还记得当年那篇刷爆朋友圈的《联想不是家》吗?一位普通员工的自述,惹来多少人的共鸣。

被裁的员工事先完全不知情。一切都发生在瞬间,从得知消息,到必须离开,也不过两个小时。

你把公司当理想,殊不知,两个小时,“理想”就可以把你无情地抛弃掉。

我不是鼓励员工就不能付出,即便是为了自己成长,年轻时拼一把未尝不可。

但拼命不是不顾一切,也不是所有的拼命,最终都有回报。

公司需要听话的员工,但员工不能一味以听话为核心竞争。与其把公司当成温暖的家庭,都不如说更像是严格的甲方爸爸。

而你要做的是从甲方那里获取机会,为自己积蓄更多的能量,不是无条件服从,也不需要放低姿态。

先摆正自己的位置,比强调一味付出都更有用。