昨晚开始,整个财富管理行业被刷屏了。

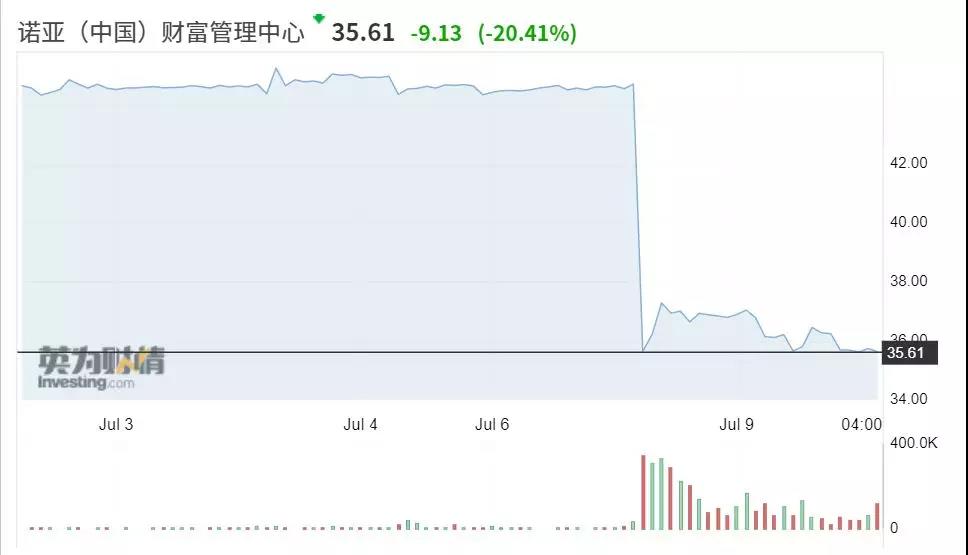

中国第三方财富的标杆,管理6000多亿的资产的诺亚财富,踩雷承兴国际34亿。昨晚,诺亚美股暴跌20%。

这件事,也许会如同蝴蝶翅膀,永久地改变中国的财富管理行业。

我们先按照公开信息的时间顺序,看下背后的乾坤:

6月19日,在香港上市的承兴国际(HK02662),不经意间发生了一个变化。

公司权益占比62.84%的股东:China Base Group Limited,穿透实控人发生变化。因为港股要层层穿透,从一个私募基金,穿透到歌斐,到诺亚,最终到诺亚创始人汪静波。

没有任何公告,直到半个月后,7月5日,承兴国际(HK02662)公告:公司实控人罗静,被上海市公安杨浦分局刑事拘留。

诺亚办公地正是在杨浦,网传为诺亚报警。

公告出来后,承兴国际暴跌80%。在公告前,已多日连跌45%。罗静控制的A股上市的博信股份(600083),也开始跌停。

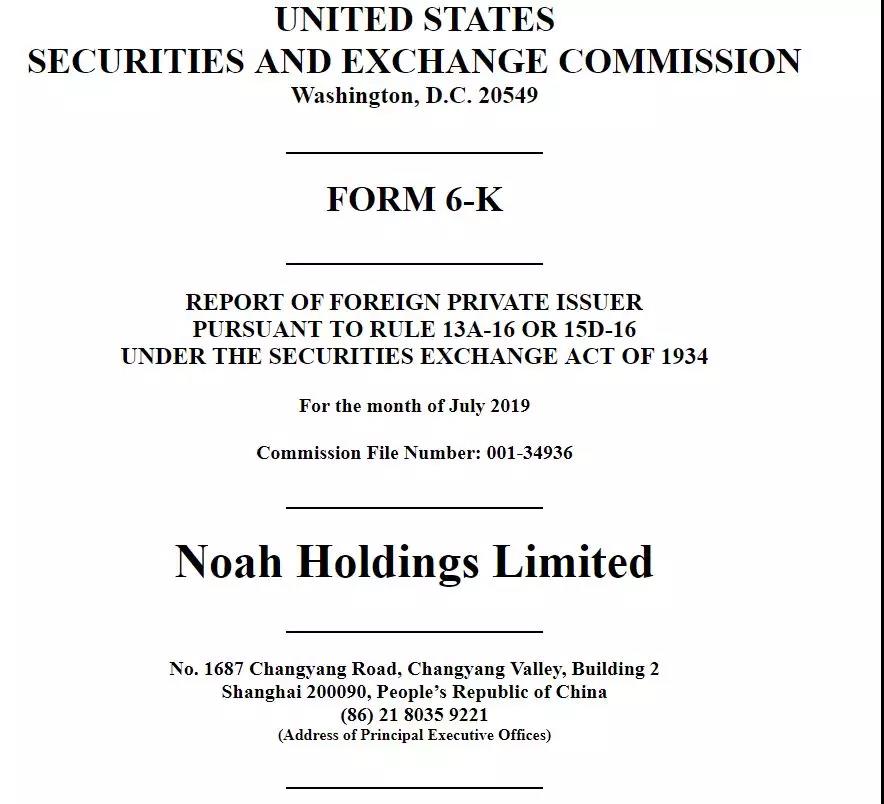

7月8日晚,在美股上市的诺亚,正式披露此事:涉及34亿元。当晚诺亚股价暴跌20%。

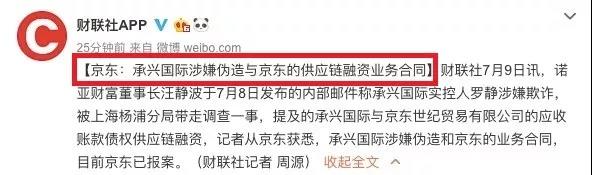

7月9日,新闻报道,京东向媒体披露:承兴国际涉嫌伪造和京东的业务合同。

以上均为公开信息。

实际上在年初,就看到了诺亚发给客户的,“创世核心企业集定私募基金”的推荐材料。(因为非公开材料,为避免法律纠纷,公众号就不发了)

这份31页,年化收益率7.7%的私募基金,明确披露,底层资产为承兴国际在JD的应收账款。描述如下:

JD确认函:

1)JD知悉广东承兴控股将应收账款转让至诺亚;

2)JD将按合同付款至诺亚指定的回款专项账户;

3)未经诺亚确认,承兴不得将此笔应收账款转让给其他机构或者个人,JD也不接受承兴变更上述付款账户;

对于投资人而言,这个产品,本质上就是京东确权的应收账款,简单的说,就是借钱给京东。

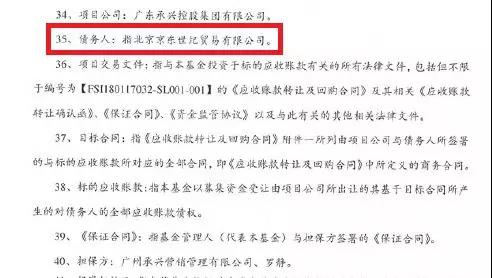

实际上,我们也拿到了91页的产品最终客户签署版本的合同。

合同中也明确,债务人,为京东。

说到这里,相信你看明白了。

投资人信任诺亚的推荐,购买了最终还款人为京东的,“保本保息”的理财。到头来,京东说没这会事,诺亚说承兴国际造假了。

那全程风控呢?

这个造假,得多少材料,合同,出货单,收货单,发票,资金流。

关键,诺亚项目经理和京东的确认函,居然都是假的。这就值得怀疑,背后有没有其他故事了。

而且,单一公司能做34亿元规模信贷,本身也是值得商榷的。

如事后证明该项目的确是诈骗,而且诺亚在风控上,没有做到卖者尽责,逻辑上,这个损失,诺亚是要给投资人刚性兑付的。而诺亚15年至18年净利润累计才30亿元。

实际上,回顾下,诺亚这几年出的几个大事,辉山乳业5.46亿元、悦榕项目“烂尾”亏损近3亿、万家共赢8亿丑闻,这些问题的本质是什么?

本质并不在于诺亚。

上午,我和一从业20多年的老金融,聊到这事,她一句话说到了关键:资产管理或财富管理公司是否该上市?

企业一旦上市,KPI对于利润增长的要求,必然会落在资产规模的高速增长。

可是,怎么可能有这么多优质资产?怎么可能在经济下行期,优质资产不降反升?

这样的考核过程中,如何避免业绩不作假?压力面前,独立太难。

所以,为什么华为不上市?反而能做这么大?

昨晚,我和另一家财富公司的老大,聊到这个项目。

他说,去年,承兴这个项目也找过他们,结果他们否了。因为他们觉得承兴规模较小,需要有大公司确权。

当时,承兴的人说:你们怕什么,诺亚和钜派都做了。

朋友公司回了句:难道诺亚和钜派能做行业标准?

是的,这个行业,到了该变的时候了。否则,今天的这些,只是刚开始

这事背后还有很多的大瓜,如同蝴蝶的翅膀,在层层泛起,就看最后发酵到哪一步了。

刚看到这样一句话:

做项目和做销售都是非常专业的事,需要的知识结构和专业培训的不一样。都不要觉得对方的事容易,自己在产业链里吃了亏。

觉得拿资产容易,膨胀到想全享整个资产管理链的第三方财富管理公司,都会成第二个诺亚。